はじめに|Reactで条件分岐に悩んだ話

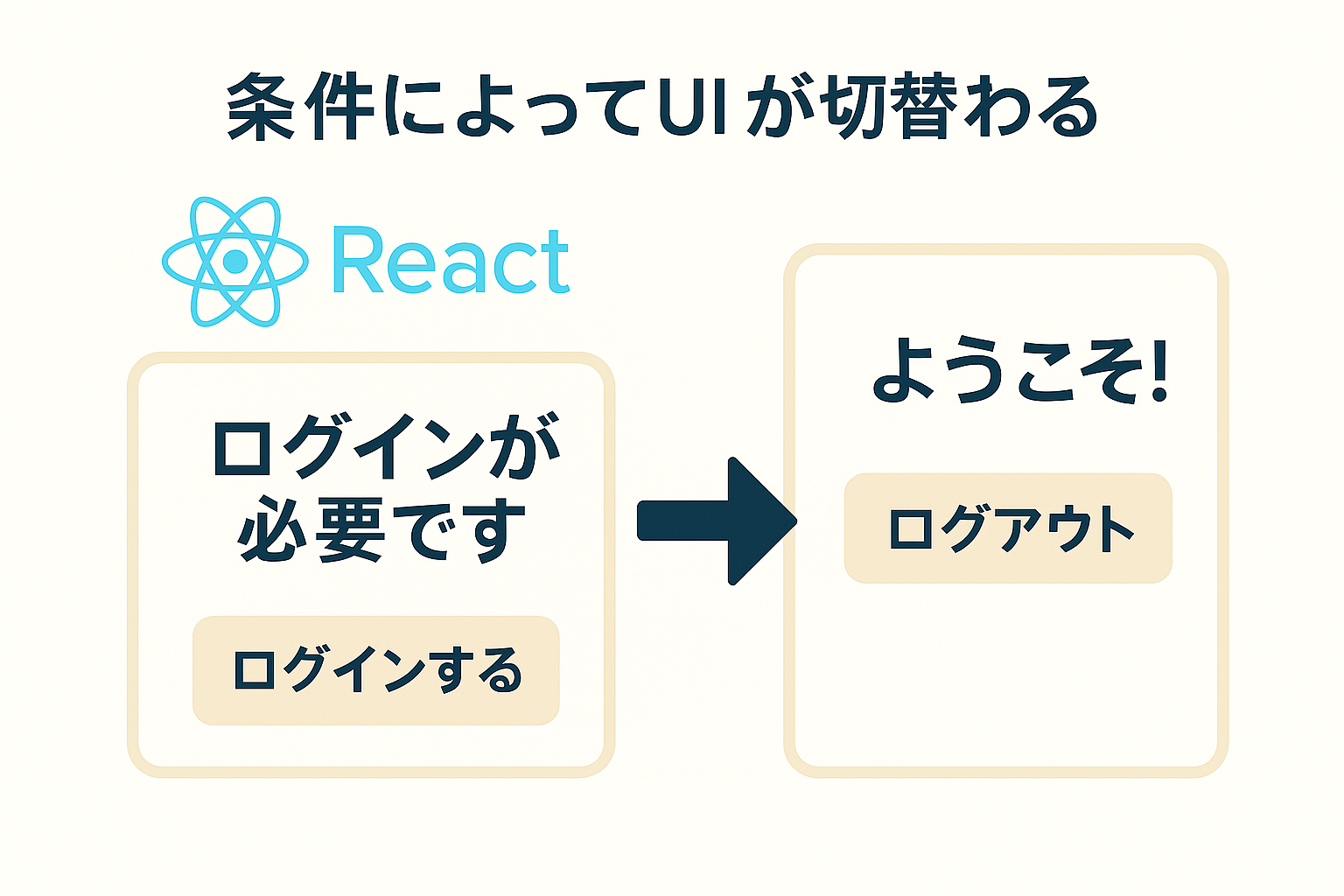

ReactでUIを作っていると、必ず出てくるのが「条件によって表示を切り替える」処理です。

あなたも一度は「if文で書ける?」「三項演算子の方がいい?」「&&ってなに?」と悩んだことがあるはず。

この記事では、その疑問を整理してスッキリ解決できるようにまとめます。

この記事では、Reactの条件分岐レンダリングを「if文」「三項演算子」「短絡評価(&&)」の3本柱で、コード全文 → 抜粋 → 丁寧な解説の順に、やさしく整理します。

方法①:Reactで if 文を使って条件分岐する(読みやすさ重視)

コード全文

import { useState } from "react";

function Profile() {

const [isLoggedIn, setIsLoggedIn] = useState(false);

// 早期returnパターン(おすすめ)

if (!isLoggedIn) {

return (

<div>

<h2>ログインが必要です</h2>

<button onClick={() => setIsLoggedIn(true)}>ログインする</button>

</div>

);

}

// ここに来るのは isLoggedIn === true のとき

return (

<div>

<h2>ようこそ!</h2>

<button onClick={() => setIsLoggedIn(false)}>ログアウト</button>

</div>

);

}

export default Profile;抜粋

if (!isLoggedIn) {

return <LoginPrompt />;

}

return <Dashboard />;解説

- if文はJSXの“外”で使うのがコツ。

return ( ... )の中にif (...) { ... }は置けません。 - 「早期 return(early return)」は分岐がはっきりして読みやすいのがメリット。

- 分岐が増えたら、さらに分岐ごとに小コンポーネントに分けると保守性が上がります。

もう1つの書き方:変数に一度代入してから返す

let content;

if (isLoggedIn) {

content = <Dashboard />;

} else {

content = <LoginPrompt />;

}

return <section>{content}</section>;- 一時変数

contentを使うと、後で共通のラップ(レイアウト)に入れやすいのが利点です。

方法②:Reactで三項演算子(条件 ? 真 : 偽)を使う

コード全文

import { useState } from "react";

function Greeting() {

const [hour, setHour] = useState(9); // 0〜23

return (

<div>

<p>

{hour < 12 ? "おはようございます" : "こんにちは"}

</p>

<div style={{ marginTop: 8 }}>

<button onClick={() => setHour(9)}>9時にする</button>

<button onClick={() => setHour(15)} style={{ marginLeft: 8 }}>

15時にする

</button>

</div>

</div>

);

}

export default Greeting;抜粋

{hour < 12 ? "おはようございます" : "こんにちは"}解説

- JSXの中で完結できるので、短い2択に向いています。

- ネスト(入れ子)が深くなると一気に読みにくくなるので、三項は1段までを目安に。

- 3択以上・複雑な条件はif文(early return)に戻すのが安全です。

ちょい応用:要素ごと切り替える

{isMobile ? <MobileNav /> : <DesktopNav />}方法③:Reactで短絡評価(条件 && JSX)を使う

コード全文

import { useState } from "react";

function Notifications() {

const [unreadCount, setUnreadCount] = useState(3);

return (

<div>

<h3>お知らせ</h3>

{/* 条件を満たすときだけバッジを表示 */}

{unreadCount > 0 && <span className="badge">{unreadCount}</span>}

<div style={{ marginTop: 8 }}>

<button onClick={() => setUnreadCount((n) => n + 1)}>+1</button>

<button onClick={() => setUnreadCount(0)} style={{ marginLeft: 8 }}>

既読にする

</button>

</div>

</div>

);

}

export default Notifications;抜粋

{unreadCount > 0 && <span className="badge">{unreadCount}</span>}解説

- 「条件を満たすなら出す、満たさなければ何も出さない」を1行で書けるのが魅力。

- elseが要らないとき(例:エラー時だけメッセージを出す)、最短で書けます。

よくある落とし穴(重要)

{unreadCount && <span>{unreadCount}</span>}unreadCountが0のとき、0がそのまま描画されてしまいます(false・null・undefinedは描画されませんが、0は描画されます)。- 比較演算で明示しましょう。

{unreadCount > 0 && <span>{unreadCount}</span>}React条件分岐レンダリングの比較まとめ

| 方法 | 向いているケース | 読みやすさ | else の扱い | メモ |

|---|---|---|---|---|

| if文(early return) | 分岐が複数・複雑 | 高い | もちろん可 | 迷ったらこれ。小コンポーネント化しやすい |

| 三項演算子 | シンプルな二択 | 中(※1段まで) | ? A : B | 1段を超えたらifへ退避 |

| 短絡評価(&&) | 「ある時だけ出す」 | 高い | なし | 0 が描画される落とし穴に注意 |

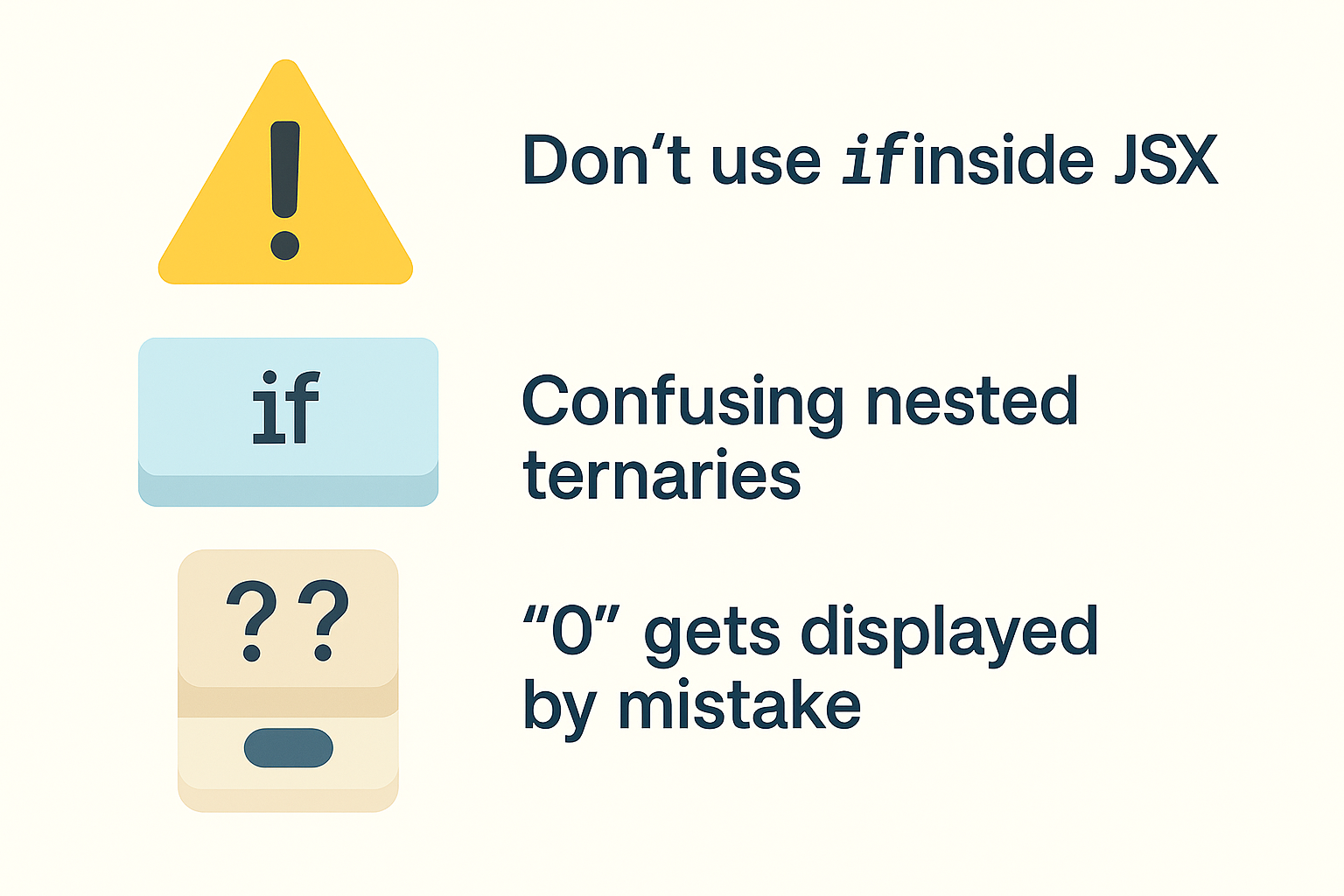

初心者がReactの条件分岐でつまずくポイント

1. return(...) の中で if {} を書こうとしてしまう

- JSX内は「式」だけ。if文はJSXの外で使います(early return or 代入)。

2. 三項演算子のネストで可読性が急落

- 二択を越えたらif文に戻すか、分岐ごとに小コンポーネントへ分割。

3. 条件 && JSX で 0 が表示される

count && <Badge />はcount=0のとき 0が出力。count > 0 && ...のように比較で明示する。

4. 条件分岐の中で setState を直に呼んで再レンダリング地獄

- レンダリング中に状態更新しないのが原則。更新はイベントハンドラや

useEffect内で。

5. Fallbackの書き方を誤る

- 「値がないときの代替表示」は

??(null合体)や三項で。

例){title ?? "タイトル未設定"}

まとめ|Reactの条件分岐は“使い分け”が肝

- if文(early return):複雑・多分岐に強い。読みやすさ重視。

- 三項演算子:シンプルな二択を1行で。ネストは避ける。

- 短絡評価(&&):条件を満たすときだけ出す。

0表示に注意。

この3つを場面ごとに使い分けられるようになると、ReactのUI設計がぐっと楽になります。

「読みやすさ」を最優先に、無理だと感じたらif文に戻す、分岐を小コンポーネントに切り出す——これが実務で効くコツだと思っています!

Reactの条件分岐レンダリングとは「ある条件のときだけUIを出す/出し分ける」ための書き方の総称です。

HTMLは“見た目の宣言”が主ですが、ReactではJSXの中でJavaScriptの式を使えるので、条件に応じて要素を切り替えられます。