はじめに

これまでにReactやGraphQLを学び、実際にアプリを作って記事にもしてきました。

ただ正直に言うと——「動くものは作れたけれど、なぜGraphQLとReactが一緒に語られるのか、その便利さを実感しきれていない」状態でした。

RESTとの違いは何となく知っていても、「実際にReactで開発するときにどんな風に効いてくるのか?」が腹落ちしていなかったのです。

この記事では、アプリをゼロから作らなくてもイメージできるように、文字多め+最小限のコード断片で 「GraphQLとReactの相性の良さ」 を整理していきます。

あわせて、RESTと比べたときの違いも丁寧に触れていきます。

ゴールは“写経”ではなく、“納得”です!

React編:なにをする道具?

Reactは「UIを部品に分けるためのライブラリ」

- 役割:画面(UI)をコンポーネントという小さな部品に分けて作る

- 価値:部品ごとに責務がはっきりする → 読みやすい、直しやすい、再利用しやすい

- 合言葉:部品化・状態・単方向データフロー

最小の書き方イメージ

コンポーネント(見た目とロジックの一まとまり):

function HelloMessage() {

return <p>こんにちは</p>;

}解説

function HelloMessage() { ... }

これは「関数コンポーネント」と呼ばれる最も基本的なReactコンポーネントの書き方です。

関数名は必ず大文字で始める(HelloMessage)というルールがあります。小文字で始めるとただの関数扱いになってしまい、JSX内で呼び出せなくなるためです。return <p>こんにちは</p>;

関数の戻り値としてJSX(JavaScript XML)を返しています。<p>こんにちは</p>は通常のHTMLに似ていますが、JavaScript内に直接書けるのがポイントです。

Reactでは、「コンポーネント=UI部品を返す関数」とまず理解しておくと良いです。

Props(外から渡す値)

function HelloMessage(props) {

return <p>こんにちは、{props.name}</p>;

}

// 呼び出し側

<HelloMessage name="Taro" />解説

propsは「プロパティ」の略で、親コンポーネントから子コンポーネントに渡される値をまとめたオブジェクトです。{props.name}の部分は、JavaScriptの変数展開です。JSX内では{}を使ってJavaScriptの式を埋め込めます。- 呼び出し側で

<HelloMessage name="Taro" />と書くと、propsの中に{ name: "Taro" }が入ります。

Reactは「部品を組み合わせる」ライブラリなので、この Propsの仕組みがUIの再利用性を支える核になります。

State(中で変わる値)とイベント

import { useState } from "react";

function Counter() {

const [count, setCount] = useState(0);

return (

<button onClick={() => setCount(count + 1)}>

いまの数: {count}

</button>

);

}解説

import { useState } from "react";

Reactのフック(Hook)と呼ばれる機能を読み込んでいます。フックは関数コンポーネントに「状態」や「副作用処理」などの機能を追加する仕組みです。const [count, setCount] = useState(0);useStateは「状態を作る」フックです。count… 状態の値(初期値は0)setCount… 状態を更新する関数

という2つのものが配列として返ってくるので、分割代入を使ってそれぞれに名前を付けています。

<button onClick={() => setCount(count + 1)}>onClickはクリック時に実行されるイベントハンドラ。setCount(count + 1)と書くと、countが1増えて再レンダリングされます。

Reactでは「状態が変わればUIが自動で更新される」ので、わざわざdocument.querySelectorやinnerTextのようにDOMを触る必要がありません。ここが一番の便利さです。

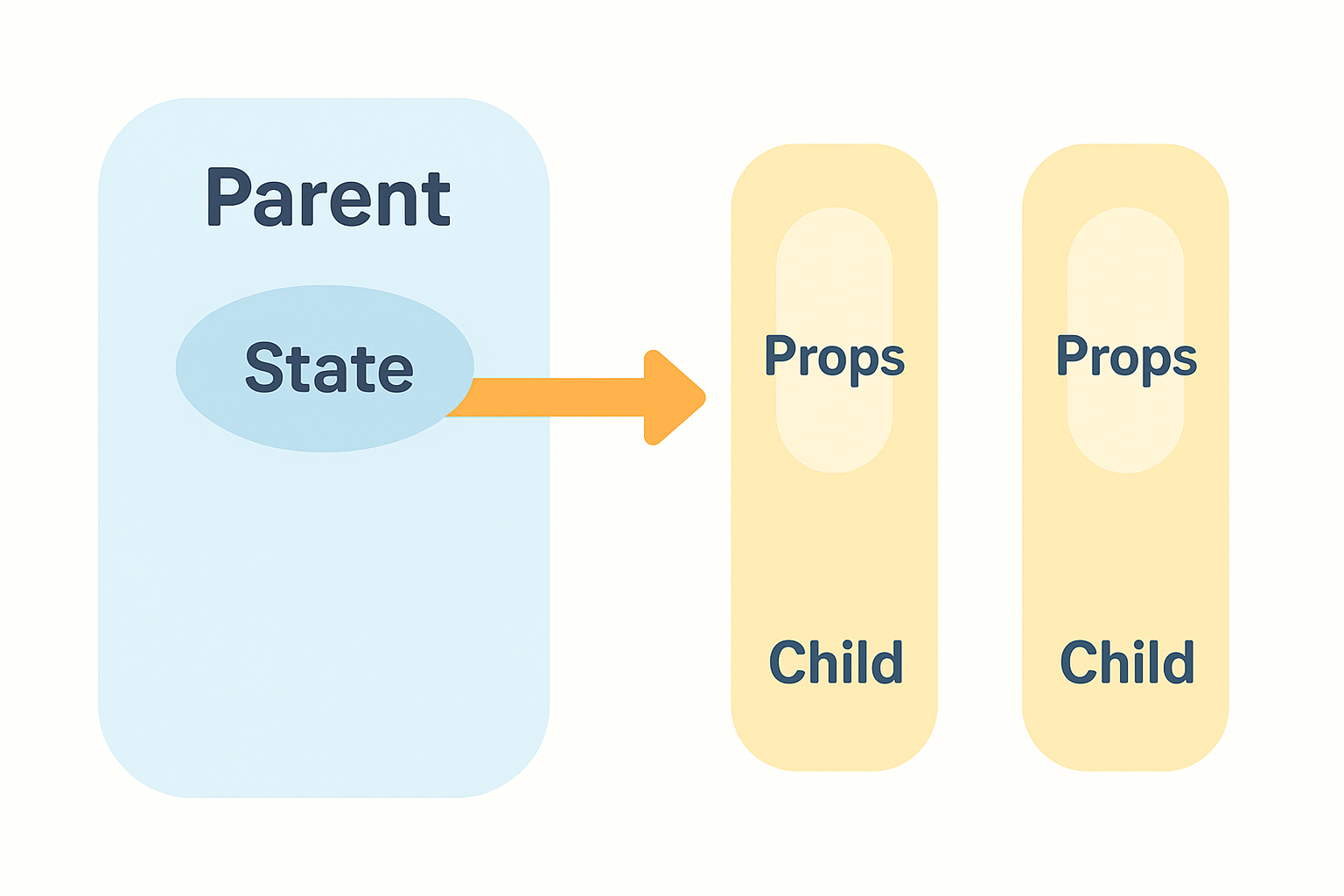

単方向データフロー(親→子)

function Parent() {

const [keyword, setKeyword] = useState("");

return (

<>

<SearchBox onChange={setKeyword} />

<ResultList query={keyword} />

</>

);

}解説

- 親コンポーネントが

keywordという状態を持ち、子コンポーネントに値や関数を渡しています。 <SearchBox onChange={setKeyword} />- 子から入力イベントがあったときに、親の状態を更新するために

setKeywordを渡しています。

- 子から入力イベントがあったときに、親の状態を更新するために

<ResultList query={keyword} />- 親の状態(keywordの値)をそのまま渡しています。

Reactの世界では、データの流れは常に「親→子」です。

子から直接親を操作することはできず、代わりに「親が関数を渡す → 子がそれを呼ぶ」形を取ります。この「単方向データフロー」のルールのおかげで、状態の所在が明確になり、バグの原因が追いやすくなります。

Reactの実感ポイント

- DOM操作を自分で書かなくていい(状態が変わればUIが勝手に同期)

- 責務が分かれる(フォームはフォーム、一覧は一覧)

- 小さく分けて積み上げられる(部品を組み合わせる感覚)

GraphQL編:なにをする道具?

GraphQLは「欲しいデータだけを宣言して取る仕組み」

- 役割:APIからデータを取るときの“言語”(RESTの代替/補完)

- 価値:必要なフィールドだけを一度に取得 → 無駄が少なく、往復も減る

- 合言葉:スキーマ・クエリ・型安全

最小の書き方イメージ

欲しいデータを宣言するクエリ

(ここでは例として、GitHubユーザー検索用のコードを抜粋しています)

query SearchUsers($q: String!) {

search(query: $q, type: USER, first: 5) {

nodes {

... on User {

id

login

avatarUrl

}

}

}

}解説

query SearchUsers($q: String!) { ... }queryは「データを取得する操作」を意味します。SearchUsersはクエリに付けた任意の名前(わかりやすくするためのラベル)。($q: String!)は「変数の宣言」。$qが変数名。String!は型指定で「文字列が必須」という意味です。

search(query: $q, type: USER, first: 5)- GitHub GraphQL APIの

searchフィールドを呼び出しています。 query: $qで、先ほど宣言した変数$qを渡しています。type: USERは「ユーザーを探す」という指定。first: 5は「最初の5件を取得する」という意味です。

- GitHub GraphQL APIの

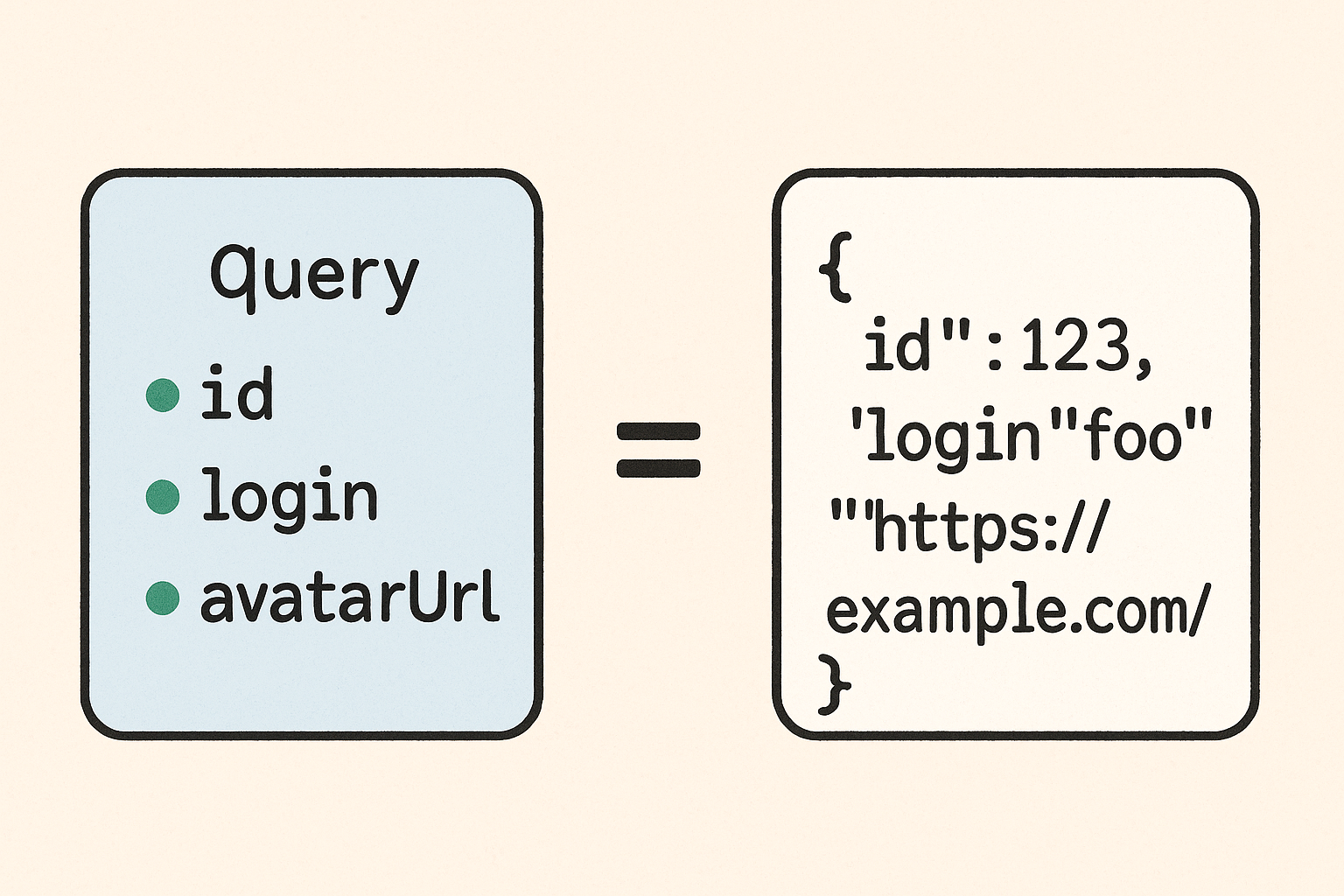

nodes { ... on User { ... } }nodesの中には検索でヒットした要素が並びます。... on Userは「型条件付きフラグメント」と呼ばれ、User型のデータが来た場合だけ以下を取得するという意味です。{ id, login, avatarUrl }で欲しいフィールドを列挙。これだけが返ってきます。

GraphQLは「必要なフィールドだけ宣言する」のが最大の特徴。

「ユーザーの名前だけ欲しい」「画像URLも欲しい」といったニーズに応じてクエリを書き換えれば、その通りのデータが返ってきます。

変数を渡して実行

runQuery({

query: SearchUsers,

variables: { q: "torvalds" }

}).then(result => {

console.log(result.data.search.nodes);

});解説

runQuery({ query: SearchUsers, variables: { q: "torvalds" } })- 実際にはApollo ClientやRelayといったライブラリがこの役割を担います。

queryには先ほど書いたGraphQLクエリを指定。variablesに、クエリで宣言した$qの値を与えています。ここでは"torvalds"。

.then(result => { ... })- 実行結果は

Promiseとして返ってくるので、.thenで処理します。 result.data.search.nodesに、先ほど指定したid,login,avatarUrlが入った配列が格納されます。

- 実行結果は

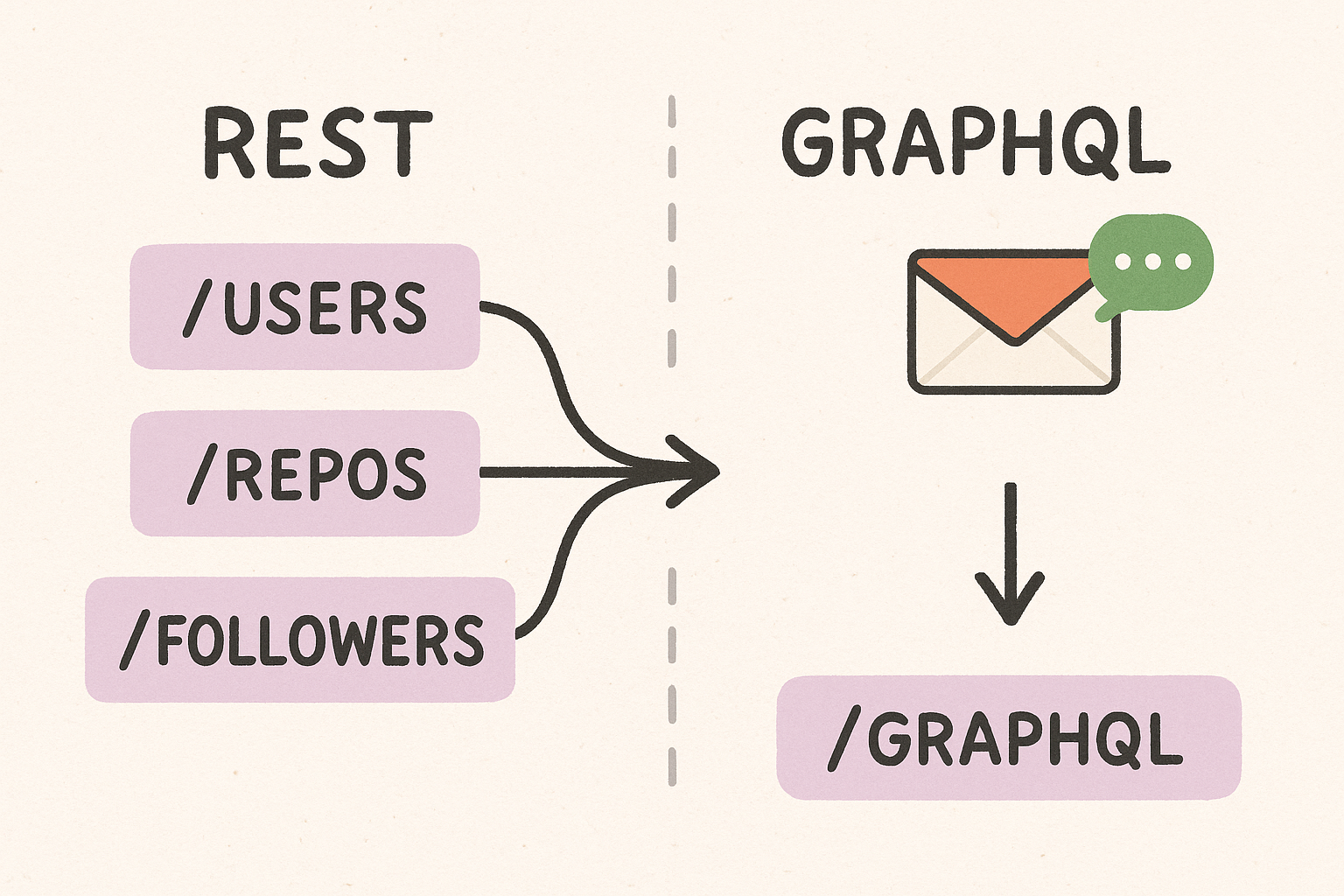

RESTだと「/users?q=torvalds」のようにエンドポイントやクエリパラメータを叩きますが、GraphQLは「1つのエンドポイントに対してクエリ文+変数を送る」という考え方です。

これにより、エンドポイントの数が爆発せず、取得データも柔軟に制御できるというメリットがあります。

RESTと比べると?

REST

GET /users?query=torvalds

// サーバーが用意した固定の形で返るGraphQL

POST /graphql

{

query: "... id login avatarUrl だけちょうだい ..."

}GraphQLの実感ポイント

- 過剰取得が起きにくい

- 関連データを一発で取れる

- スキーマで「何が取れるか」が明示される

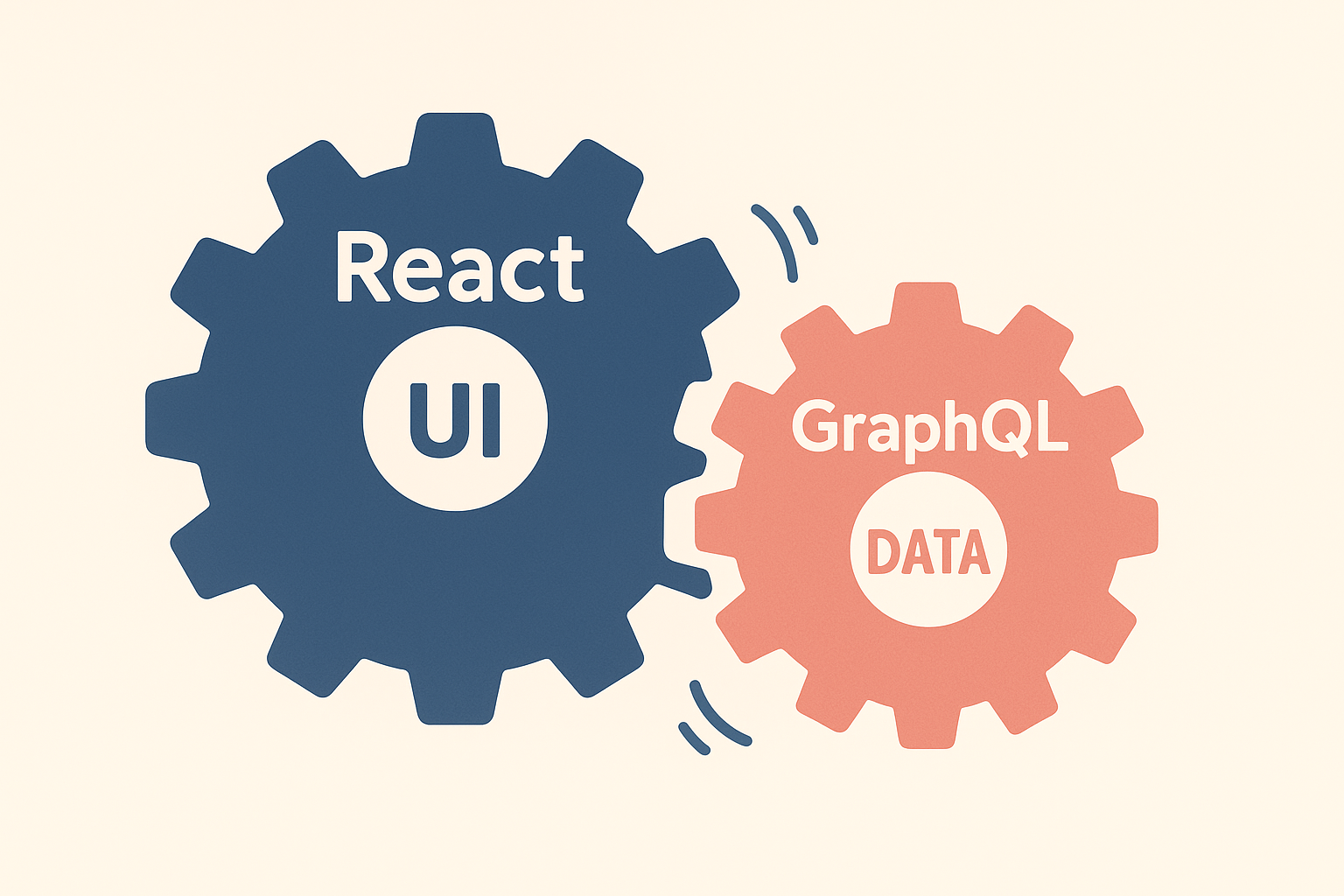

React × GraphQLはどう噛み合う?

役割分担がとても自然です。

- React:UIの部品化と状態管理(画面側)

- GraphQL:必要なデータの宣言と取得(データ側)

擬似コードのイメージ

function UserList({ keyword }) {

const { data, loading, error } = useQuery(SearchUsers, { variables: { q: keyword } });

if (loading) return <p>読み込み中...</p>;

if (error) return <p>エラー</p>;

return data.search.nodes.map(u => <UserItem key={u.id} user={u} />);

}

UIとデータ取得の責務がきれいに分かれる。

「UIはどう見せる?」「データは何が必要?」と整理しやすい。

どんなときにメリットが立つか?

- 小規模(検索して名前だけ表示) → RESTで十分

- 中規模(名前+アイコン+リポジトリ数など複数の関連データ) → GraphQLが効いてくる

- 大規模(一覧・詳細・条件検索などUIが複雑) → Reactの部品化+GraphQLの型安全性が効く

よくあるつまずきと抜け方

- 「動いたけど実感がない」

→ わざと「関連データをまとめて取りたい」状況を作るとGraphQLが光る - 「用語が多くて混乱」

→ Reactは「部品・状態・親→子」、GraphQLは「スキーマ・クエリ・型」だけ覚えればOK - 「コード全部を覚えようとして疲れる」

→ どの責務の話(UI or データ)かを切り分けて見る

まとめ

ReactとGraphQLを一緒に触ってみると、最初は「別々のもの」に見えるかもしれません。

でも実際に手を動かしてみると、だんだんこう感じるはずです。

- React=「UIの部品担当」。状態が変われば、自然と画面が変わってくれる。

- GraphQL=「データ取得担当」。欲しい形だけを、一度でピンポイントに持ってきてくれる。

この2つは役割が重ならず、まるで歯車のように噛み合います。UIを小さく分ければ分けるほど、「この部品に必要なデータ」が明確になる。

するとGraphQLのクエリもスッキリ短くなり、データの流れが頭の中でカチッと整理される。

僕自身も、ここまで記事を書いてやっと「あ、そういうことか」と腹落ちしてきました。

ただコードを追うだけではなく、「役割の違いと噛み合い」を意識することで、ReactとGraphQLの本当の便利さがじわっと実感できるようになると思います。

次のステップ

React、GraphQLの良さが理解できたところで、デモアプリを作って理解を深めてきましょう!

もっと徹底的に基本を理解したい方は、以下記事もおススメです!

コメントを残す